事業・経営

製品・技術

創業期

1938年 〜1964年頃

創業期

1938年 〜1964年頃

社会の主な出来事と要請

1950建築基準法が施行

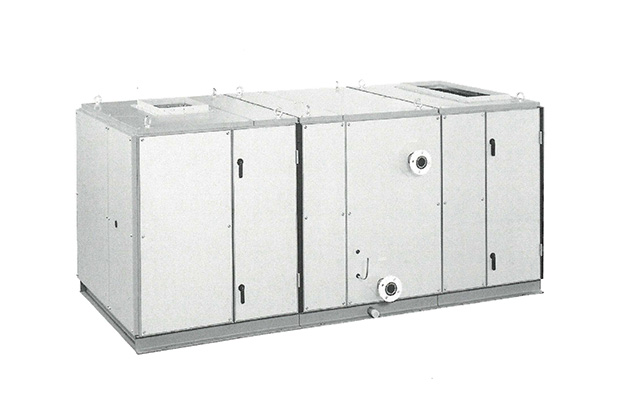

我が国の設備業界が海外技術から脱却して独り歩きができるようになったのは昭和初期で生産技術的には1935年頃。1950年建築基準法施行とともに現場施工の工期短縮、建築の品質向上が進展する。1960年以降には、国内独自の技術が生まれ、海外と同レベルに達した。

新晃工業の取り組み

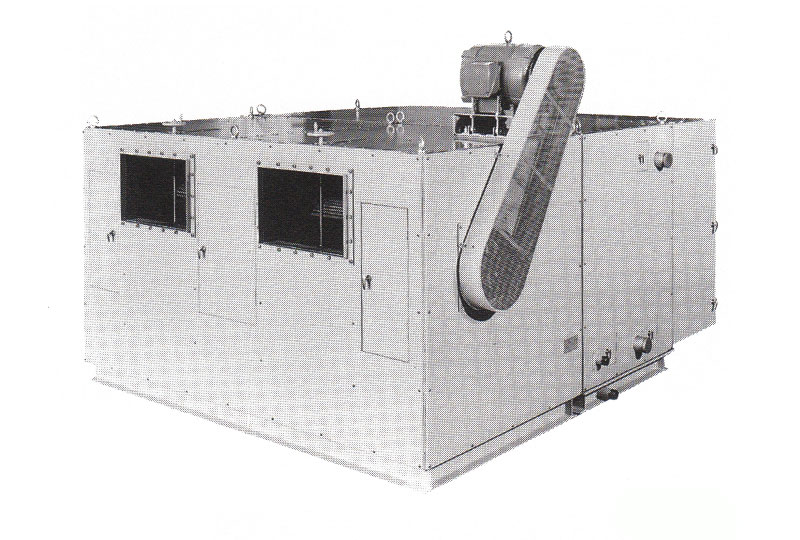

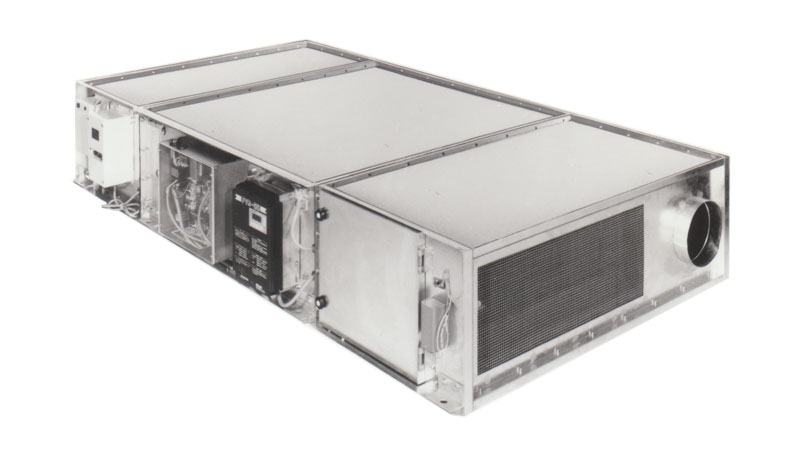

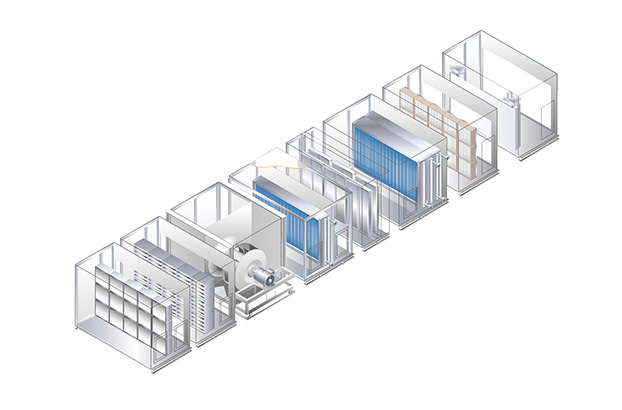

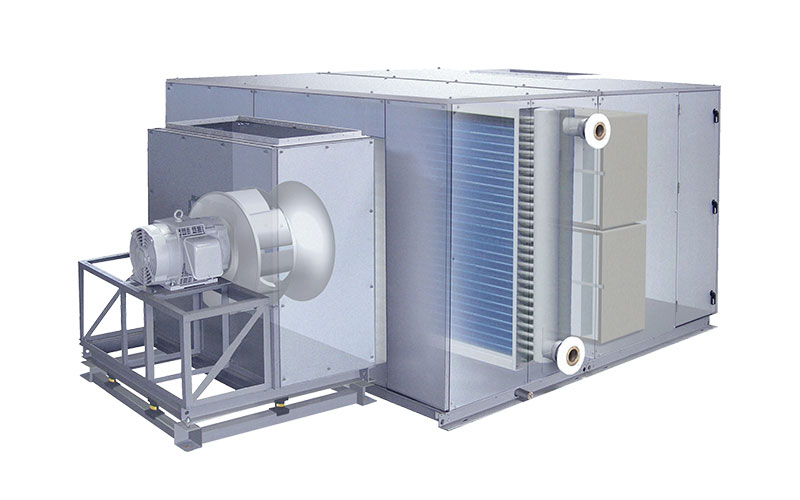

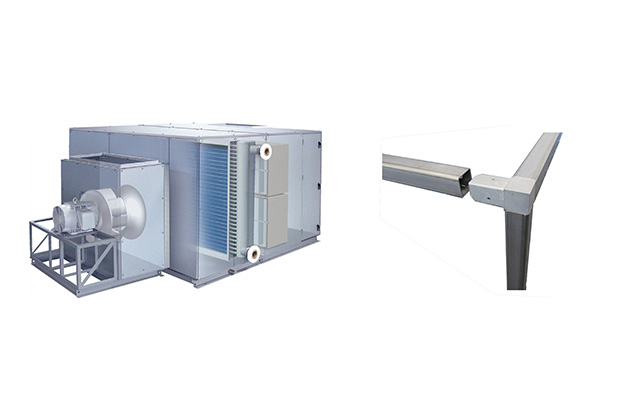

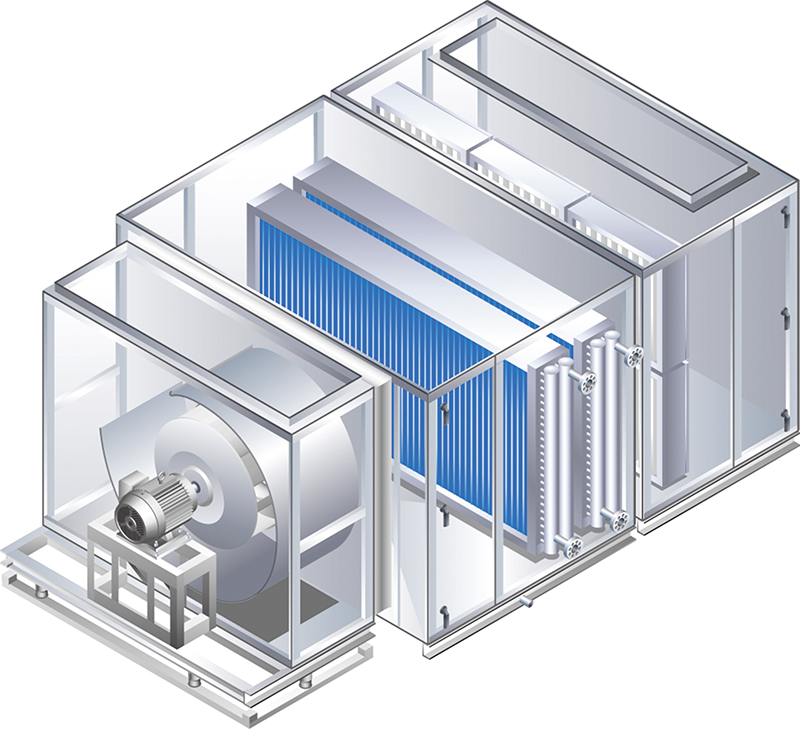

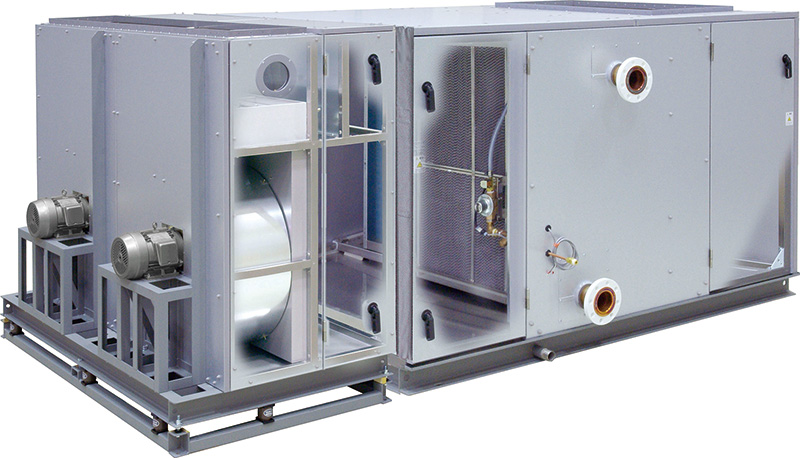

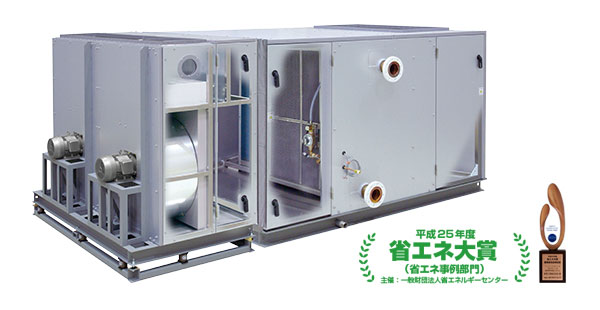

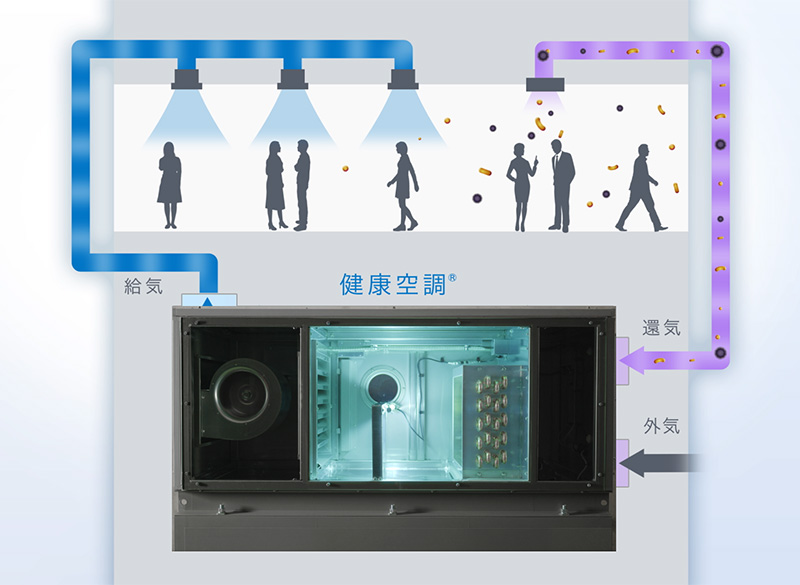

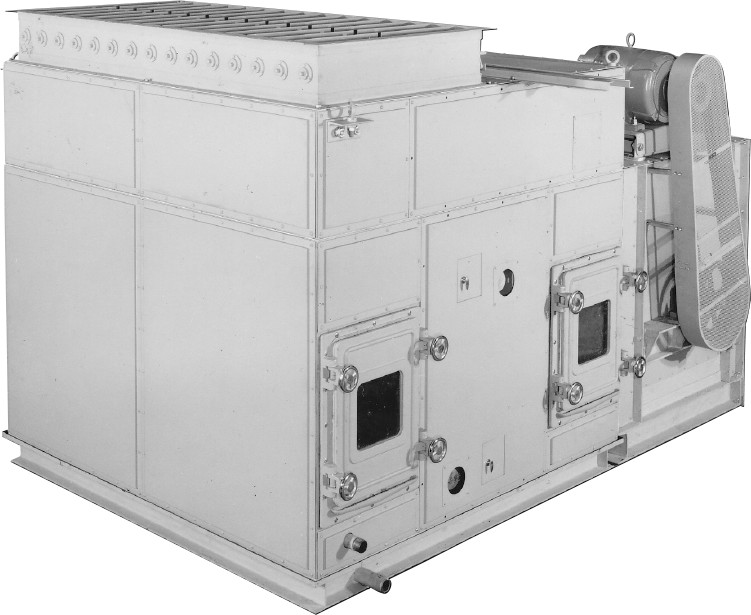

「工場で完成品が作れないか」との相談に応え、工場組立型空調機が誕生。現場組立型に比べ建築工期は短縮し、量産効果により高品質を提供することができるようになった。

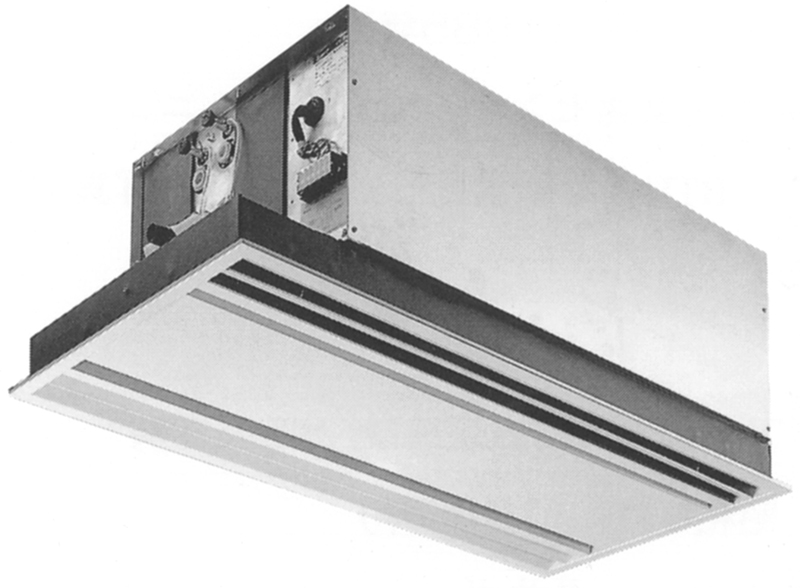

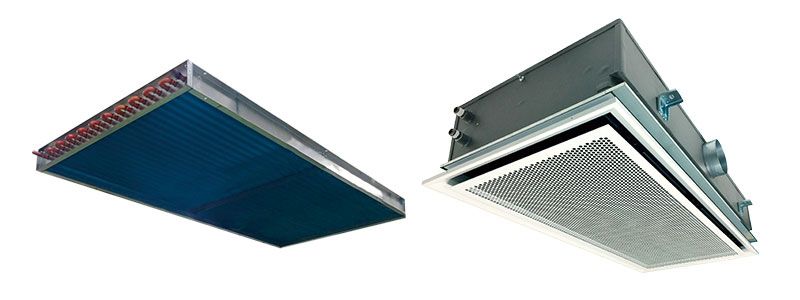

日本初のクーラーヒーターにはじまり、室内騒音への関心が高まり、低騒音のエアーフォイル型のランナーを完成させ3段変速モーターと組み合わせ、当時としては画期的な静かさを持つファンコイルユニット「クライメーター」が完成した。

1938

藤井徳義、新興工業株式会社創業

暖房機器の輸入、販売開始

新晃工業の原点

創業者藤井徳義は、1937(昭和12)年、約半年間にわたりアメリカ各地の空調設備を視察、日本での空調の将来性に大きな可能性を感じ、多くの資料を持ち帰りました。自分の進むべき道を空調と決めた藤井は、志を同じくする義兄らとともに翌年9月に新興工業㈱を創業、暖房機器の輸入・販売を開始しました。

1942

第二次世界大戦の影響により業務活動休止

1949

冷暖房機器販売の業務活動を再開

1950

新晃工業株式会社設立

設立時に事務所を構えた大江ビル(大阪市北区絹笠町)

社名の由来

戦後の混乱が収まりつつあった1949(昭和24)年、戦前のアメリカ視察で得た技術と資料が手元に残っていた藤井は、周囲からの数々のアドバイスも参考にしながら、単独で新興工業の業務を再開します。交流の深かった㈱三晃商会(現・㈱三晃空調)から「晃」の一字を貰い、1950(昭和25)年に新晃工業㈱を設立、藤井は社長に就きました。

自然対流型コンベクタ完成

1951

クロスフィンコイル完成

日本初の「クーラーヒーター」を開発、大阪見本市会館国際ホテルに納入

日本初「クーラーヒーター」

プロペラファンとクロスフィンコイルによる日本初の「クーラーヒーター」開発

ファンコイルユニット標準化

1952

クロスフィンコイル単体を販売

1953

関東地方総代理店として

東京新晃工業株式会社を設立

ユニットヒータを完成

1954

名古屋地区営業開始

1955

九州、中国、四国地区への営業開始

1956

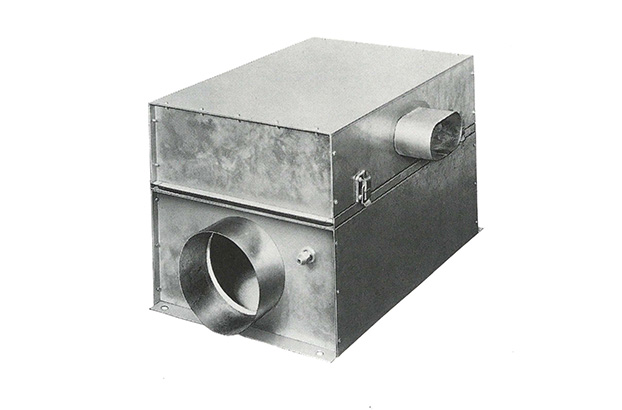

消音箱を開発

小型シロッコファンを開発

1957

エアーフォイル型ブレードの特許申請

1958

シロッコファン付新型ファンコイルユニットを開発

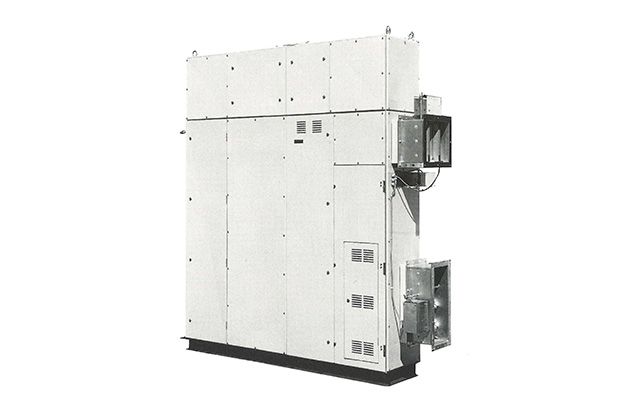

国産初の工場生産型エアハンドリングユニットを新大阪ビルに納入

産学共同研究が本格化

1959

大型送風機の開発

1960

マルチゾーン型空調機を完成

ローボーイ型ファンコイルユニット完成

1961

1962

藤井明が代表取締役社長に就任

技術実験室開設

1963

東京支店開設

送風機の特許権を日本、アメリカ、イギリス、イタリアで獲得